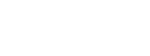

Marc Aurèle avait raison : “Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées”

Lorsque Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrit : « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées », il ne formule pas seulement un conseil moral — il décrit une réalité psychologique que la science confirmera près de deux mille ans plus tard.

Aujourd’hui, les neurosciences et la psychologie montrent que notre dialogue intérieur ne se contente pas de colorer notre expérience — il la crée. Notre façon de penser façonne littéralement la chimie, la structure et le fonctionnement de notre cerveau.

La sagesse antique

Le stoïcisme enseigne que les événements extérieurs échappent à notre contrôle, mais pas l’interprétation que nous en faisons. Pour Marc Aurèle et les autres Stoïciens, la paix intérieure ne résidait pas dans l’absence d’épreuves, mais dans la maîtrise de notre perception.

Dans Pensées pour moi-même, il écrit :

« Si quelque chose extérieur te cause de la peine, ce n’est pas la chose en elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle ; et tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. »

Cette idée résume l’un des principes psychologiques les plus puissants jamais formulés : nos pensées gouvernent nos émotions — et non l’inverse.

La science moderne

Les neurosciences modernes ont confirmé cette intuition antique. La thérapie cognitive et comportementale (TCC), l’une des approches psychothérapeutiques les plus validées scientifiquement, repose sur ce même fondement : en identifiant et en reformulant les pensées négatives ou distordues, nous pouvons modifier nos états émotionnels et nos comportements…

Quand changer les pensées change le cerveau

Les troubles anxieux et la dépression illustrent de façon particulièrement nette ce lien entre pensées, émotions et cerveau. Dans l’anxiété, le cerveau a tendance à surestimer le danger et à sous-estimer les ressources pour y faire face. Ce biais cognitif entraîne une activation excessive des circuits de la menace, notamment l’amygdale.

La TCC vise à identifier ces pensées catastrophistes (“Et si ça se passait mal ?”, “Je ne vais pas y arriver”), à les confronter aux faits et à introduire des pensées alternatives plus réalistes. Peu à peu, cela réduit l’hyperréactivité anxieuse et renforce les circuits préfrontaux impliqués dans la régulation émotionnelle.

Dans la dépression, le schéma est différent mais tout aussi puissant : le cerveau adopte des pensées globalement négatives sur soi, le monde et l’avenir (le “triangle cognitif” de Beck). Ces pensées alimentent tristesse, retrait et perte d’intérêt, qui renforcent à leur tour la vision dépressive.

La TCC interrompt ce cercle vicieux en travaillant sur :

• la restructuration cognitive (corriger les pensées automatiques négatives),

• l’activation comportementale (réintroduire des actions génératrices de plaisir ou de sens),

• la résolution de problèmes.

Ce double travail — sur les pensées et les comportements — modifie les circuits neuronaux impliqués dans l’humeur, favorise la neuroplasticité et soutient le rétablissement.

Quand la philosophie antique rejoint la clinique moderne

Ce que Marc Aurèle formulait comme une discipline intérieure — surveiller et orienter ses pensées — est aujourd’hui un levier thérapeutique validé scientifiquement. Les TCC montrent que changer sa manière de penser n’est pas de la “pensée positive”, mais une compétence psychologique qui modifie durablement les émotions, les comportements et le fonctionnement cérébral.

Références

Davidson, R. J., & McEwen, B. S. (2012). Social influences on neuroplasticity: Stress and interventions to promote well-being. Nature Neuroscience, 15(5), 689–695. https://doi.org/10.1038/nn.3093

Kandel, E. R. (1998). A new intellectual framework for psychiatry. American Journal of Psychiatry, 155(4), 457–469. https://doi.org/10.1176/ajp.155.4.457

Miller, C. H., Hamilton, J. P., Sacchet, M. D., & Gotlib, I. H. (2022). Neuroplasticity and cognitive behavioral therapy: Mechanisms of change in anxiety and depression. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 7(4), 329–343. https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2021.12.009

Yoshinaga, N., et al. (2020). Neural changes in cognitive behavioral therapy for depression: A systematic review. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 74(4), 226–235. https://doi.org/10.1111/pcn.12975